Введение

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) повсеместно является распространенным хроническим заболеванием печени, патогенез которого сложен и недостаточно изучен. Глобальная распространенность НАЖБП составляет 32,6% и продолжает расти [1]. В России, по данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ-2, распространенность НАЖБП составила 38,5% среди мужчин и 26,6% среди женщин [2]. При неалкогольной жировой болезни в печени происходит ряд патологических процессов: от накопления липидов в гепатоцитах до развития воспаления, оксидативного повреждения, фиброзных изменений, развития цирроза и, в некоторых случаях, гепатоцеллюлярной карциномы [3]. Установлено, что НАЖБП обнаруживается у большинства пациентов с ожирением, являясь основной причиной заболеваемости и смертности, связанных с печенью [4]. За последние пять десятилетий в мире и в Российской Федерации наблюдается неуклонный рост распространенности ожирения, что позволяет характеризовать данную проблему как пандемию. Результаты ранее проведенных исследований показали, что в 2022 г. 2,5 млрд взрослых (18 лет и старше) имели избыточную массу тела, из них 890 млн — ожирение. При сохранении текущих тенденций, по прогнозам, к 2030 г. около половины взрослого населения мира, или почти 3 млрд человек, будут иметь избыточную массу тела или ожирение1.

Рост распространенности избыточной массы тела способствует увеличению частоты встречаемости дефицита витамина D, поскольку данный нутриент депонируется в жировой ткани и не поступает в системный кровоток [5]. Кроме того, развитие ожирения и дефицита витамина D во многом опосредовано схожими поведенческими паттернами: низкой физической активностью, недостаточной инсоляцией и потреблением высококалорийных продуктов, которые зачастую не содержат витамин D или снижают его биодоступность [6]. В свою очередь, значительный вклад в снижение уровня витамина D вносит высокая частота НАЖБП среди пациентов с ожирением вследствие снижения скорости синтеза его транспортной формы 25(ОН)D в гепатоцитах [7, 8]. Метаанализ эпидемиологических исследований показал, что уровень витамина D в сыворотке крови обратно пропорционален риску абдоминального ожирения у взрослых, действуя по принципу «доза-реакция», при этом повышение уровня витамина D в крови на 25 нмоль/л связано со снижением риска центрального ожирения на 10% в репрезентативных популяциях [9]. В последнее десятилетие активно изучается влияние уровня обеспеченности витамином D на метаболические процессы, иммунную функцию и воспаление. Наряду с общеизвестным влиянием на метаболизм костной ткани витамин D посредством множества механизмов оказывает модулирующее действие на адипогенез, а также на синтез, секрецию и действие инсулина при сахарном диабете, что доказано фундаментальными исследованиями [10, 11]. Витамин D также известен как иммуномодулирующий гормон. Так, экспериментальные исследования показали, что активный витамин D иммунологически активен в отношении многих компонентов врожденной и адаптивной иммунной системы. Противовоспалительные свойства витамина D реализуются через связывание с рецептором VDR, экспрессируемым на поверхности иммунных клеток (моноцитов, T- и B-лимфоцитов, антигенпрезентирующих клеток), что модулирует их функциональную активность [12]. В связи с этим адекватные концентрации витамина D могут иметь большое значение для предотвращения осложнений ожирения, связанных с воспалением, и снижения риска или тяжести хронических заболеваний с воспалительным компонентом, включая НАЖБП [13].

В настоящее время для оценки статуса витамина D повсеместно определяется общий уровень 25-гидроксивитамина D (25(OH)D), который включает 25(OH)D3 и 25(OH)D2 и считается наиболее точным маркером уровня обеспеченности витамином D. Дефицит витамина D характеризуется как состояние со снижением концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови ниже оптимальных значений: уровень 25(OH)D менее 30,0 нг/мл следует рассматривать как недостаточность витамина D, значение 25(OH)D менее 20,0 нг/мл определяется как дефицит [14]. Оптимальный же уровень 25(OH)D в сыворотке с учетом других аспектов здоровья человека все еще является предметом дискуссий. В отношении иммуноопосредованных заболеваний эксперты предполагают, что для достижения положительного плейотропного эффекта могут потребоваться более высокие, чем 30,0 нг/мл, уровни 25(OH)D в сыворотке [15–17].

В последние годы особое внимание уделяется роли адипокинов и дефицита витамина D в патогенезе НАЖБП. Ряд исследований демонстрирует ассоциацию между ожирением, НАЖБП, нарушением секреции адипокинов и дефицитом витамина D. В частности, в последнее время висфатин как адипокин и фермент никотинамидфосфорибозилтрансфераза (NAMPT) находится в центре внимания как участник метаболических нарушений, воспаления и регуляции энергетического баланса [18, 19].

Висфатин (NAMPT) является внутриклеточным ферментом, катализирующим ключевую реакцию синтеза никотинамидадениндинуклеотида (NAD+) — кофермента, необходимого для энергетического метаболизма, репарации ДНК и регуляции экспрессии генов. Синтезируясь в жировой ткани, печени и иммунных клетках, висфатин может оказывать про- и антидиабетические эффекты: в физиологических концентрациях повышает чувствительность к инсулину через активацию сигнального пути PI3K/Akt и подавление глюконеогенеза, тогда как при избытке способствует инсулинорезистентности путем активации NF-κB-опосредованного воспаления [20, 21].

Основные механизмы взаимосвязи между концентрацией висфатина, уровнем 25(OH)D в сыворотке крови и наличием НАЖБП у пациентов с ожирением и избыточной массой тела до сих пор остаются малоизученными, что определяет актуальность данного исследования.

Цель исследования: определить взаимосвязь между уровнем обеспеченности витамином D, концентрацией висфатина и диагностированной НАЖБП у пациентов с ожирением и избыточной массой тела.

Материал и методы

Проведено одноцентровое одномоментное (поперечное кросс-секционное) когортное исследование. В исследование включен 161 участник, которые были разделены на 5 групп, сопоставимых по возрасту и полу: пациенты с ожирением (индекс массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2) и НАЖБП (n=70); пациенты с избыточной массой тела (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2) и НАЖБП (n=34); пациенты с ожирением (ИМТ≥30 кг/м2) без НАЖБП (n=20); с нормальной массой тела (ИМТ 18,5–24,9 кг/м2) и НАЖБП (n=19); контрольная группа — здоровые добровольцы с нормальной массой тела (ИМТ 18,5–24,9 кг/м2) без НАЖБП (n=18).

Критерии включения: подписанное информированное согласие на участие в исследовании; возраст от 18 до 65 лет; верифицированный диагноз НАЖБП по данным инструментальных методов (УЗИ или МРТ органов брюшной полости).

Критерии невключения: употребление значительного количества алкоголя (>30 г/сут для мужчин и >20 г/сут для женщин); наличие вторичных причин поражения печени (вирусные гепатиты (HBV, HCV), аутоиммунные заболевания печени, гемохроматоз, болезнь Вильсона); наличие тяжелых сопутствующих заболеваний (декомпенсированный сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность III–IV функционального класса, хроническая болезнь почек 4–5-й стадии, онкологические заболевания); прием лекарственных препаратов, влияющих на метаболизм печени или аминокислотный обмен, в течение 3 мес., предшествующих исследованию (статины, гормональная терапия, гепатотоксичные препараты); беременность или период лактации; острые инфекционные или воспалительные заболевания на момент включения в исследование.

Индекс массы тела рассчитывали на основании стандартизированных измерений роста и массы тела по формуле: масса (кг) / рост2 (м2). Классификация значений ИМТ проведена согласно рекомендациям ВОЗ [23]: нормальная масса тела — 18,5–24,9 кг/м2, избыточная масса тела — ИМТ 25,0–29,9 кг/м2, ожирение 1-й степени — ИМТ 30,0–34,9 кг/м2, ожирение 2-й степени — ИМТ 35,0–39,9 кг/м2, ожирение 3-й степени — ИМТ≥40,0 кг/м2.

Для исследования лабораторных параметров забор венозной крови осуществляли из локтевой вены утром после 8–12-часового ночного голодания. Образцы крови отбирали в вакуумные пробирки VACUETTE с активатором свертывания и гелем. В течение 1 ч после забора кровь центрифугировали при 1800 g в течение 10–15 мин. Полученную сыворотку крови переносили во вторичные полипропиленовые пробирки и замораживали при температуре -80 °C до проведения анализа. Исследование уровня висфатина и 25(ОН)D в сыворотке крови проводили на базе кафедры иммунологии, микробиологии и вирусологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» (микробиологическая и иммунологическая лаборатория — лицензия № 13.01.04.0001. Л.000005.06.11, бессрочная). Анализ проводил на иммуноферментном анализаторе Personal Lab TM (Adaltis, Италия) сертифицированный специалист. Уровень висфатина в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческого набора производства RayBiotech (США) в соответствии с инструкцией производителя. Диапазон измерения анализа — 0,379–1000,0 нг/мл. Содержание 25(ОН)D определяли хемилюминесцентным методом на автоматическом анализаторе UniCell DxI 800 (Beckman Coulter, Inc., США). Диапазон измерения анализа — 20–40 нг/мл.

Статистический анализ проводили с использованием программы StatTech v. 4.8.7 (разработчик ООО «Статтех», Россия). Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро — Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова — Смирнова (при числе исследуемых более 50). В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей [Q1; Q3]. Категориальные данные описывали с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполняли с помощью критерия Краскела — Уоллиса, апостериорные сравнения — с помощью критерия Данна с поправкой Холма. Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия χ2 Пирсона. Апостериорные сравнения выполняли с помощью критерия χ2 Пирсона с поправкой Холма. Направление и тесноту корреляционной связи между двумя количественными показателями оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (при распределении показателей, отличном от нормального). Прогностическая модель, характеризующая зависимость количественной переменной от факторов, разрабатывалась с помощью метода линейной регрессии. Построение прогностической модели вероятности определенного исхода выполняли при помощи метода логистической регрессии. Мерой определенности, указывающей на ту часть дисперсии, которая может быть объяснена с помощью логистической регрессии, служил коэффициент R2 Найджелкерка. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования

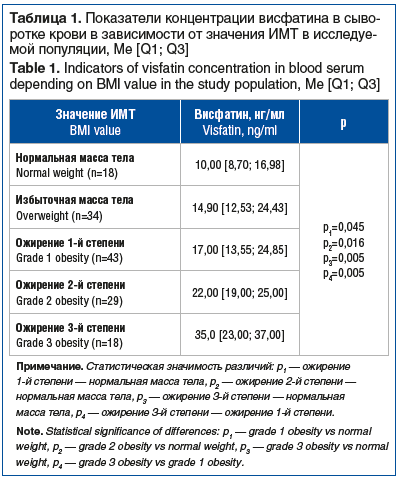

В ходе исследования проведен анализ концентрации висфатина в сыворотке крови в зависимости от значения ИМТ участников исследования (табл. 1).

![Таблица 1. Показатели концентрации висфатина в сыво- ротке крови в зависимости от значения ИМТ в исследуе- мой популяции, Me [Q1; Q3] Table 1. Indicators of visfatin concentration in blood serum depending on BMI value in the study population, Me [Q1; Q3] Таблица 1. Показатели концентрации висфатина в сыво- ротке крови в зависимости от значения ИМТ в исследуе- мой популяции, Me [Q1; Q3] Table 1. Indicators of visfatin concentration in blood serum depending on BMI value in the study population, Me [Q1; Q3]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/786/zdu2i65iam79nuki021qrmol5wk2ak0g/702.png)

Полученные данные демонстрируют статистически значимое увеличение концентрации висфатина у пациентов с ожирением (ИМТ≥30 кг/м2) по сравнению с лицами с нормальной массой тела (p=0,002) и выраженной тенденцией к нарастанию данного показателя по мере прогрессирования ожирения (р=0,005).

Проведен сравнительный анализ концентрации висфатина в сыворотке крови у пациентов с верифицированной НАЖБП с учетом значения ИМТ и контрольной группы (табл. 2).

![Таблица 2. Уровни висфатина в сыворотке крови пациен- тов в зависимости от значения ИМТ и наличия НАЖБП, Me [Q1; Q3] Table 2. Serum visfatin levels in patients depending on BMI value and presence of NAFLD, Me [Q1; Q3] Таблица 2. Уровни висфатина в сыворотке крови пациен- тов в зависимости от значения ИМТ и наличия НАЖБП, Me [Q1; Q3] Table 2. Serum visfatin levels in patients depending on BMI value and presence of NAFLD, Me [Q1; Q3]](https://www.rmj.ru/upload/medialibrary/59b/ia3y5bt61cknx0pln57tqik5mltewmip/702-2.png)

Как видно из представленных данных, максимальная концентрация висфатина зарегистрирована в группе пациентов с сочетанием ожирения и НАЖБП, при этом исследуемый параметр статистически значимо отличался от других групп сравнения (р=0,002).

По результатам нашей работы уровни висфатина в сыворотке крови обратно коррелировали с концентрацией 25(ОН)D в крови (рис. 1). При оценке связи концентрации висфатина с содержанием 25(ОН)D установлена умеренная обратная связь (ρ=-0,377; р<0,001), что демонстрируется на основе анализа зависимости содержания висфатина от уровня 25(ОН)D при описании уравнением парной линейной регрессии:

Yвисфатин (нг/мл)= — 0,395 × X25(ОН)D (нг/мл) + 32,875.

Важно отметить, что при повышении содержания 25(ОН)D в сыворотке крови на 1,0 нг/мл ожидается снижение концентрации висфатина на 0,395 нг/мл. Полученная нами модель объясняет 16,2% наблюдаемой дисперсии значений висфатина.

Также в ходе работы установлено, что уровень 25(ОН)D в сыворотке крови менее 40,0 нг/мл ассоциирован с повышением концентрации висфатина у пациентов с избыточной массой тела, ожирением и НАЖБП (табл. 3).

В результате сравнительного анализа распределения пациентов по уровню обеспеченности 25(ОН)D и наличию НАЖБП были выявлены статистически значимые различия (рис. 2).

Так, встречаемость НАЖБП у пациентов с уровнем 25(ОН)D ≥40 нг/мл составила 45,0%, тогда как при концентрации 25(ОН)D <40 нг/мл данный показатель возрастал до 79,4%, а при дефиците витамина D (<20 нг/мл) достигал 83,3% (p=0,044).

При сравнительной оценке медиан значений 25(ОН)D у пациентов в группах исследования в зависимости от степени ожирения нам не удалось выявить статистически значимых различий. Так, у пациентов с избыточной массой тела концентрация 25(ОН)D составила 34,4 нг/мл, с ожирением 1-й степени — 35,2 нг/мл, с ожирением 2-й и 3-й степени — 35,4 и 32,7 нг/мл соответственно (p=0,185).

В ходе исследования проведена оценка зависимости уровней висфатина от количественных факторов, таких как значение ИМТ, наличие НАЖБП и уровень 25(ОН)D, выполненная с помощью метода линейной регрессии (табл. 4).

Наблюдаемая зависимость содержания висфатина от клинического статуса пациента, 25(ОН)D описывается уравнением линейной регрессии:

Yвисфатин (нг/мл) = 22,996 + (5,900избыточная масса тела и НАЖБП / 1,454нормальная масса тела и НАЖБП /4,464ожирение без НАЖБП /10,437ожирение и НАЖБП) — 0,283X25(ОН)D,

где Y — содержание висфатина (нг/мл), X — уровень 25(ОН)D.

Результаты регрессионного анализа показали, что изменение клинического статуса пациента ассоциировано с достоверным изменением концентрации висфатина: при нормальной массе тела и НАЖБП следует ожидать увеличения на 1,45 нг/мл; при ожирении без НАЖБП — на 4,46 нг/мл; при наличии избыточной массы тела и НАЖБП прогнозируемое увеличение висфатина составит 5,90 нг/мл; при сочетании ожирения и НАЖБП ожидается повышение концентрации висфатина на 10,44 нг/мл. Кроме того, установлено, что повышение уровня 25(ОН)D на 1,0 нг/мл ассоциировано со снижением концентрации висфатина на 0,283 нг/мл. Полученная регрессионная модель характеризуется коэффициентом корреляции rxy=0,551, что соответствует заметной тесноте связи по шкале Чеддока. Модель статистически значимая (p<0,001). Полученная модель объясняет 30,4% наблюдаемой дисперсии значений показателя висфатина.

Обсуждение

Полученные в настоящем исследовании результаты, демонстрирующие значимую связь между повышенной концентрацией висфатина, формированием НАЖБП и содержанием 25(ОН)D <40,0 нг/мл, имеют существенное значение для понимания патогенеза этого многофакторного заболевания у пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Данные исследования подтверждают и углубляют современные представления о роли висфатина и витамина D в патогенезе НАЖБП, предлагая рассматривать их в тесной взаимосвязи и указывая на сложность определения первостепенности каждого из факторов в прогрессировании заболевания.

Результаты исследования продемонстрировали статистически значимое повышение концентрации висфатина у пациентов с ожирением по сравнению со здоровыми, с выраженной тенденцией к нарастанию данного показателя по мере прогрессирования ожирения. Наибольшие концентрации висфатина наблюдались у пациентов с сочетанием ожирения и НАЖБП, что согласуется с современными представлениями о висфатине как о провоспалительном адипокине, участвующем в патогенезе метаболических нарушений. Гиперсекреция висфатина, вероятно, является отражением общего метаболического дисбаланса, характерного для пациентов с ожирением и метаболическим синдромом, которые служат основными факторами риска НАЖБП. Повышение уровня висфатина может быть как следствием, так и потенциальным участником развития стеатоза, воспаления и фиброза в печени. Результаты нашего исследования согласуются с данными предыдущих работ на других популяциях, которые отмечают повышенные уровни висфатина в сыворотке крови у пациентов с НАЖБП по сравнению с пациентами без поражения печени [19–21].

Наши данные также подтверждают хорошо известную ассоциацию дефицита витамина D с повышенным риском НАЖБП. Как было показано в многочисленных исследованиях, низкие уровни витамина D часто обнаруживаются у пациентов с НАЖБП и коррелируют с более выраженными гистологическими изменениями, включая степень стеатоза, лобулярного воспаления и фиброза [5, 8, 11]. Дефицит витамина D может усугублять течение НАЖБП через ряд патогенетических путей, включая нарушение чувствительности к инсулину, усиление воспалительных реакций и окислительного стресса, а также оказывать прямое влияние на метаболизм липидов и глюкозы в гепатоцитах. Научную и практическую значимость исследования представляют выявленные ассоциации между уровнем 25(ОН)D <40,0 нг/мл, повышением концентрации висфатина, а также увеличением частоты встречаемости НАЖБП и ожирения, что указывает на необходимость переоценки текущих целевых значений витамина D в крови, особенно у пациентов с ожирением.

Низкий уровень витамина D ассоциируется с повышением системного воспаления и снижением противовоспалительного потенциала организма [6, 7, 12]. В то же время висфатин сам по себе обладает провоспалительными свойствами, стимулируя выработку цитокинов, таких как фактор некроза опухоли α и интерлейкин 6. Комбинация дефицита витамина D и высокого уровня висфатина может создавать в печени более выраженную провоспалительную среду, способствующую развитию неалкогольного стеатогепатита и прогрессированию фиброза [20]. Оба фактора — низкий уровень витамина D и высокий уровень висфатина — связаны с нарушениями углеводного и липидного обмена, в частности с инсулинорезистентностью. На фоне дефицита витамина D, который может усугублять инсулинорезистентность, повышенная секреция висфатина может более эффективно способствовать липогенезу в печени, увеличивая приток свободных жирных кислот и накопление липидов, тем самым усиливая стеатоз. Учитывая, что висфатин является ферментом NAMPT, критически важным для синтеза NAD+, а NAD+ играет центральную роль в энергетическом метаболизме, возможно, дефицит витамина D опосредованно влияет на эти пути. Изменения в уровнях NAD+ могут усугублять метаболические нарушения при НАЖБП, и эта взаимосвязь требует дальнейшего изучения.

Жировая ткань, являющаяся основным источником висфатина и депо для витамина D, играет двойную роль. Дисфункция жировой ткани при ожирении может одновременно способствовать снижению уровня витамина D за счет его депонирования и повышению секреции висфатина. Таким образом, наши наблюдения могут отражать комплексные изменения в жировой ткани у пациентов с НАЖБП [19, 20].

Как известно, пациентам с ожирением рекомендуется прием в 2–3 раза бльших доз препаратов витамина D (колекальциферол) для лечения дефицита витамина D [15]. Терапия и профилактика недостаточности/дефицита витамина D должны проводиться лекарственными препаратами, а не биологически активными добавками, которые являются лишь нутриентами для нормализации пищевого рациона и проходят контроль качества только при регистрации препарата, без последующего мониторинга и регистрации нежелательных явлений (фармаконадзор)2.

Среди различных лекарственных препаратов витамина D эксперты рекомендуют широко использовать витамин D в форме матричной таблетки в терапевтических дозах (50 000 МЕ, 10 000 ME, 5000 МЕ) в качестве препарата выбора для профилактики и лечения дефицита/недостаточности витамина D, с учетом быстрого достижения терапевтического эффекта, хорошей переносимости и безопасности [23]. На российском рынке одним из первых лекарственных препаратов витамина D в форме матричной таблетки в терапевтических дозах 50 000 ME, 10 000 ME и 5000 ME является Девилам3 [24]. Использование таких доз на этапе насыщения позволяет достигать максимальной концентрации 25(ОН)D в крови уже через 7 сут [25, 26]. Следует подчеркнуть и тот факт, что прием витамина D в дозе 50 000 ME не только эффективен, но и безопасен для коморбидных пациентов с метаболическим синдромом.

Результаты исследования открывают возможности для разработки комбинированных терапевтических подходов. Коррекция дефицита витамина D как доступная и безопасная стратегия может оказать положительное влияние на метаболические параметры и, возможно, на уровни висфатина, тем самым смягчая течение НАЖБП. Дальнейшее изучение роли висфатина как мишени для фармакологического воздействия при НАЖБП также представляется перспективным.

Следует признать, что наше исследование носит корреляционный характер, что не позволяет установить прямую причинно-следственную связь. Дальнейшие проспективные исследования и экспериментальные модели необходимы для выяснения точных механизмов, объясняющих синергетическое влияние висфатина и дефицита витамина D при НАЖБП при избыточной массе тела и ожирении.

Заключение

Выявленная связь повышения концентрации висфатина и снижения обеспеченности 25(ОН)D (<40,0 нг/мл) подтверждает их комплексную значимость при формировании данных о метаболическом статусе пациента и риске прогрессирования НАЖБП. Это может помочь в стратификации пациентов по риску и выбору оптимальной тактики лечения. Полученные результаты продемонстрировали, что висфатин выступает значимым компонентом (но не обладает статистически индивидуальными независимыми характеристиками) в схемах предикции формирования и прогрессирования НАЖБП, что актуализирует дальнейшее изучение его патогенетических связей с факторами, обладающими эндокринными и иммуномодулирующими свойствами, с целью определения места данного адипокина в интеграционных персонализованных схемах прогрессирования ожирения и НАЖБП, а также при подборе индивидуально эффективных схем терапии.

Сведения об авторах:

Дзгоева Фатима Хаджимуратовна — к.м.н., доцент кафедры диабетологии и диетологии ИМ и ДПО ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России; 117036, Россия, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11; ORCID iD 0000-0002-0327-4619

Радаева Ольга Александровна — д.м.н., заведующая кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»; 430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68; ORCID iD 0000-0003-1383-2474

Красноглазова Ксения Александровна — ассистент кафедры иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»; 430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68; ORCID iD 0009-0008-7984-9053

Архипкин Александр Алексеевич — к.б.н., заведующий лабораторией, врач ООО «НЦ ЭФиС»; 105037, Россия, г. Москва, 1-я Парковая ул., д. 14; ORCID iD 0000-0001-7814-8409

Мамиева Эрна Казбековна — студентка 6-го курса ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет); 117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0009-0007-3479-8937

Сметанина Светлана Андреевна — д.м.н., доцент, заведующая кафедрой детских болезней института материнства и детства ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России; 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54; ORCID iD 0000-0003-3525-9891

Контактная информация: Дзгоева Фатима Хаджимуратовна, e-mail: fatima.dzgoeva@gmail.com

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 02.08.2025.

Поступила после рецензирования 26.08.2025.

Принята в печать 18.09.2025.

About the authors:

Fatima K. Dzgoeva — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the Department of Diabetology and Dietology, Institute of Medicine and Continious Professional Education, National Medical Research Center for Endocrinology; 11, Dm. Ulyanova str., Moscow, 117036, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-0327-4619

Olga A. Radaeva — Dr. Sc. (Med.), Head of the Department of Immunology, Microbiology and Virology of the Medical Institute, N.P. Ogarev Mordovia State University; 68, Bolshevistskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1383-2474

Ksenia A. Krasnoglazova — Assistant Professor of the Department of Immunology, Microbiology and Virology of the Medical Institute, N.P. Ogarev Mordovia State University; 68, Bolshevistskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; ORCID iD 0009-0008-7984-9053

Alexander A. Arkhipkin — C. Sc. (Biol.), Head of Laboratory, physician of the EFiS Research Center LLC; 14, 1st Parkovaya str., Moscow, 105037, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-7814-8409

Erna K. Mamieva — 6th-year student of the Pirogov Russian National Research Medical University; 1, Ostrovityanova str., Moscow, 117997, Russian Federation; ORCID iD 0009-0007-3479-8937

Svetlana A. Smetanina — Dr. Sc. (Med.), Associate Professor, Head of the Department of Children’s Diseases of the Institute of Motherhood and Childhood, Tyumen State Medical University; 54, Odesskaya str., Tyumen, 625023, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-3525-9891

Contact information: Fatima K. Dzgoeva, e-mail: fatima.dzgoeva@gmail.com

Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 02.08.2025.

Revised 26.08.2025.

Accepted 18.09.2025.

1ВОЗ. Ожирение и избыточная масса тела. (Электронный ресурс.). URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight (дата обращения: 10.07.2025).

2ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (с изменениями от 22 апреля 2024 г.). Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 021/2011.

3Инструкция по медицинскому применению препарата Девилам ЛП-008425 от 11.08.2022. (Электронный ресурс.) URL: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=948555dd-5f38-4eba-8c5d-f76037d65422 (дата обращения: 10.07.2025).