Введение

Тревожные расстройства (ТР) — самый распространенный в мире вид психических расстройств, которые являются частыми, но нередко недиагностированными спутниками хронических неврологических заболеваний. Важно понимать, что ТР не просто сопутствуют основному заболеванию, но и являются ключевым коморбидным фактором, который усугубляет его течение. Настороженность невролога в отношении возможного наличия у пациента ТР обеспечит своевременность диагностики и коррекции выявленных нарушений, что может иметь определяющее значение в характере течения и эффективности лечения основного неврологического заболевания.

I. Распространенность ТР на приеме у невролога

В группе пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями распространенность ТР в 2–5 раз выше, чем в общей популяции.

Ключевые коморбидные состояния [1–7]:

-

Хроническая боль: мигрень, головная боль напряжения, цервикалгия, люмбоишиалгия, фибромиалгия. Эти состояния встречаются у 30–50% пациентов с тревогой. Боль и тревога формируют замкнутый круг: боль усиливает тревогу, а тревога снижает болевой порог.

-

Эпилепсия: риск развития тревоги достигает 25–40%, особенно при височной эпилепсии и фармакорезистентных формах. Тревога может быть предвестником приступа, симптомом во время приступа (при фокальных приступах) или проявляться между приступами.

-

Нейродегенеративные заболевания: болезнь Паркинсона (до 45% пациентов, при этом тревога часто возникает до появления моторных симптомов), деменции (особенно сосудистая, лобно-височная деменция (20–35%), рассеянный склероз (4,27–59,6%).

-

Последствия инсульта (постинсультная тревога): у 20–36% пациентов в первый год после инсульта развивается тревога, которая ухудшает процесс восстановления и снижает приверженность лечению.

-

Вегетативная дисфункция: ТР часто становятся причиной или следствием этого состояния. В 60–70% случаев тревога является первичным триггером или следствием нарушения работы вегетативной нервной системы. Панические атаки часто ошибочно принимают за проявления вегетативных нарушений.

Наличие ТР ухудшает прогноз неврологического заболевания, так как:

-

снижает комплаенс;

-

увеличивает интенсивность болевого синдрома;

-

повышает риск суицидальных мыслей;

-

удлиняет сроки реабилитации после инсульта.

Вывод для невролога: пациент с хронической неврологической патологией относится к группе высокого риска по ТР.

Необходимо осуществлять активный скрининг на наличие ТР. Невыявленная тревожная симптоматика может существенно саботировать терапевтический процесс, что в свою очередь снижает качество жизни пациента и ухудшает прогноз основного заболевания.

II. Диагностика тревоги у неврологического пациента (увидеть за соматикой психопатологию), преодоление гиподиагностики

Тревожные расстройства у неврологических пациентов часто остаются нераспознанными по следующим причинам:

1. «Маскировка» под неврологическую симптоматику: пациенты редко говорят: «Я тревожусь». Как правило, они предъявляют жалобы следующего характера:

-

вегетативные: учащенное сердцебиение, повышенная потливость, головокружение (несистемное), тремор, одышка, тошнота, диарея/запоры;

-

алгические: головная боль, мышечная боль, кардиалгии;

-

сенсорные: парестезии, чувство «кома в горле», нечеткость зрения;

-

когнитивные: трудности концентрации, «туман в голове», ухудшение памяти (субъективное);

-

поведенческие: избегание ситуаций (агорафобия при панических атаках), суетливость, навязчивые действия;

-

общие: усталость, раздражительность, нарушения сна (трудности засыпания, частые пробуждения).

2. Фокусировка врача на основном диагнозе: невролог концентрируется на «органическом» компоненте, списывая симптомы на основное заболевание.

3. Стигматизация психиатрии: пациент боится или стыдится говорить о тревоге, опасаясь «ярлыка».

Гиподиагностика и игнорирование ТР — это всегда упущенная возможность эффективной терапии, что ведет к утяжелению течения основного неврологического заболевания, полипрагмазии (назначение множества симптоматических средств) и хронизации как неврологической, так и психической патологии.

Что должно насторожить невролога:

-

Несоответствие жалоб объективному статусу: выраженные соматовегетативные жалобы при минимальных неврологических находках.

-

Полисистемность жалоб: пациент предъявляет множество «разношерстных» симптомов, затрагивающих разные системы.

-

Хронизация без явного прогрессирования: симптомы длятся долго, но не укладываются в типичную картину прогрессирующего неврологического заболевания.

-

Неэффективность стандартной неврологической терапии, особенно при болевых синдромах, головокружении.

-

Указания на стрессовые триггеры: симптомы четко связаны или усиливаются на фоне стресса.

-

Положительный ответ на прямой вопрос: «Часто ли вы чувствуете напряжение, нервозность, беспокойство?», «Бывает ли чувство страха/паники без явной причины?», «Мешают ли вам эти ощущения жить/работать?».

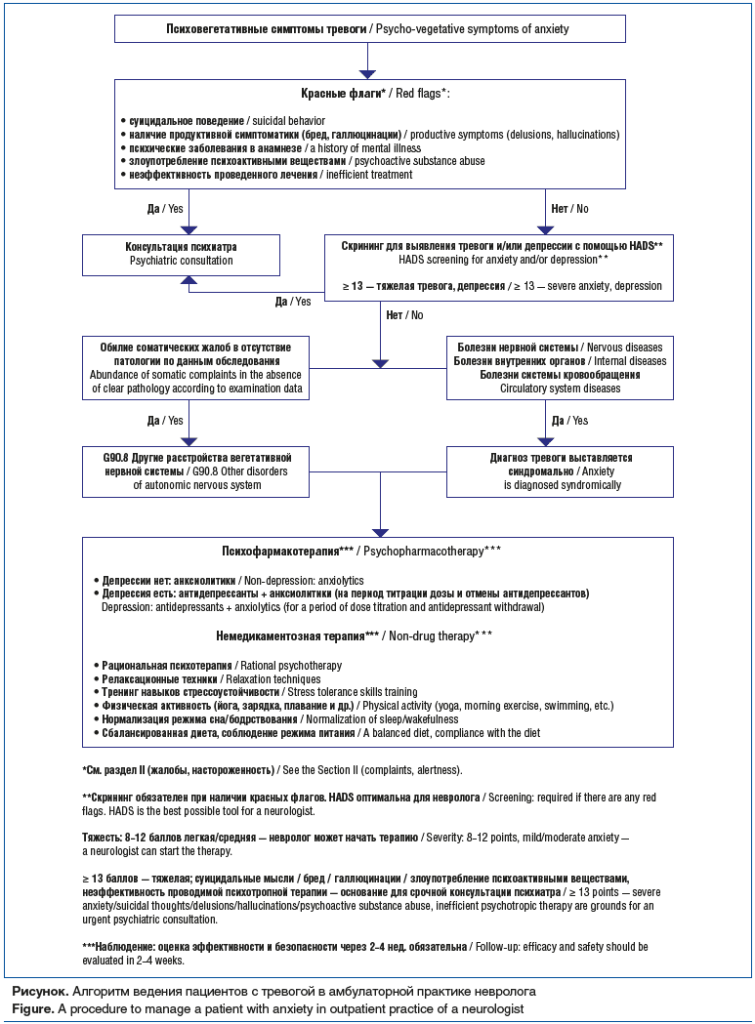

III. Алгоритм действий невролога при подозрении на тревожное расстройство

Алгоритм диагностики и ведения пациентов с ТР и хроническими неврологическими заболеваниями в практике невролога представлен на рисунке.

Шкала HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) является одним из наиболее удачных и популярных инструментов для скрининга тревоги и депрессии у пациентов с соматическими/неврологическими заболеваниями, особенно в руках врача, не являющегося психиатром.

Преимущества HADS:

-

Специально разработана для соматических/неврологических пациентов (вопросы тщательно подобраны, чтобы минимизировать перекрытие с симптомами соматических заболеваний, и сфокусированы на когнитивных и эмоциональных аспектах тревоги и депрессии (чувство напряжения, беспокойство, удовольствие от жизни, замедленность), а не на соматических (усталость, головокружение, сердцебиение, боль, бессонница).

-

Дифференциация тревоги и депрессии. Шкала четко разделена на две субшкалы: HADS-A (Тревога, 7 вопросов) и HADS-D (Депрессия, 7 вопросов). Это позволяет неврологу сразу увидеть, какое состояние преобладает или есть ли коморбидность.

-

Краткость и простота применения: всего 14 вопросов, занимает 3 мин для заполнения пациентом и подсчета баллов врачом. Идеально подходит для напряженного приема невролога.

-

Самозаполнение (самоопросник). Пациент может заполнить шкалу самостоятельно в ожидании приема. Врачу остается только подсчитать баллы. Экономит драгоценное время консультации.

-

Русскоязычная версия валидизирована в России.

-

Фокус на последние 2 нед., предшествующие опросу. Вопросы относятся к состоянию за последние 14 дней, что дает актуальную срезовую информацию, соответствующую текущему статусу пациента и его неврологическому заболеванию.

Недостатки HADS:

Не диагностирует, а только скринирует — выявляет вероятность наличия клинически значимой тревоги/депрессии. Высокий балл требует обязательной дальнейшей клинической оценки врачом-психиатром для постановки диагноза и исключения других причин тревоги и/или депрессии.

Не охватывает все тревожные расстройства. HADS лучше всего выявляет генерализованные ТР (ГТР) и смешанную тревожно-депрессивную симптоматику. Она менее чувствительна для выявления панического расстройства, фобий (включая агорафобию), обсессивно-компульсивного расстройства, посттравматического стрессового расстройства. Неврологу важно помнить об этом и задавать дополнительные вопросы при подозрении на эти расстройства.

Возможность завышения/занижения баллов: зависит от честности и способности пациента к саморефлексии. Пациенты с выраженной анозогнозией или когнитивными нарушениями (частыми в неврологии) могут недооценивать симптомы. Некоторые пациенты могут намеренно занижать баллы из-за стигмы.

Ограниченность при тяжелых когнитивных нарушениях: как и любой самоопросник, требует сохранности когнитивных функций и способности понимать вопросы. У пациентов с деменцией, афазией, выраженными когнитивными дефектами после инсульта применение затруднено или невозможно.

IV. Роль этифоксина в практике врача-невролога: целевой анксиолитик

Оригинальный этифоксин (Стрезам®) — небензодиазепиновый анксиолитик с уникальным двойным механизмом действия на ГАМК-А рецепторы, улучшающим ГАМК-ергическую передачу импульса (прямое воздействие на ГАМК-А рецептор путем аллостерической модуляции и непрямое действие посредством увеличения синтеза нейростероидов с помощью активации митохондриального белка-транслокатора), за счет чего обеспечивается выраженный анксиолитический эффект, а также дополнительные эффекты — нейропластический, нейротрофический, нейропротективный, анальгезирующий, противовоспалительный, противосудорожный1 [8, 9].

Эти свойства делают Стрезам® ценным инструментом именно для неврологических пациентов, его преимущества:

высокая эффективность: сопоставима с бензодиазепинами при ГТР, расстройствах адаптации, панических атаках, посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР)2,3 [10–13];

благоприятный профиль безопасности1:

-

нет седации, миорелаксации, когнитивных нарушений2 [14] — пациент остается работоспособным;

-

нет риска привыкания, зависимости и синдрома отмены — возможность длительной терапии;

-

минимум лекарственных взаимодействий — безопасен при полипрагмазии;

-

хорошая переносимость;

-

быстрое наступление терапевтического эффекта (в течение первой недели) [10, 12, 13].

Стратегии применения этифоксина у неврологических пациентов

Монотерапия (если доминирует тревога)

-

Показания: лечение тревоги и связанных с ней психосоматических расстройств1. На практике это легкие и среднетяжелые ТР (ГТР, адаптационные расстройства, ПА и социофобия легкой степени), нозогенные реакции у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями [10–15]. Пациентам с ПТСР в качестве анксио-литиков, альтернативных производным бензодиазепина, рекомендовано назначение оригинального этифоксина (Стрезам®) (150–200 мг/сут) для устранения тревоги, страха, внутреннего напряжения, раздражительности, а также признаков повышенных настороженности и вегетативного возбуждения2.

-

Схема: стартовая доза по 50 мг 3 р/сут либо по 100 мг 2 р/сут. Терапевтическая доза 150–200 мг/сут. Длительность: 4–6 мес. (в зависимости от динамики). Хотя риск синдрома отмены минимален, рекомендуется постепенная отмена (снижение дозы на 50 мг/сут каждые 2–3 дня).

-

Плюс для невролога: не маскирует неврологическую симптоматику, не влияет на координацию и когнитивные функции.

Адъювантная терапия к СИОЗС.

-

Показания: среднетяжелые/умеренные ТР (особенно с выраженной соматизацией), тревожно-депрессивные расстройства.

-

Цели: усилить анксиолитический эффект СИОЗС (который развивается медленно и может быть недостаточным); купировать острые приступы тревоги/паники в период ожидания эффекта СИОЗС; снизить соматовегетативные симптомы тревоги, плохо купируемые СИОЗС.

-

Схема: добавляется к СИОЗС в дозе по 50 мг 3 р/сут или по 100 мг 2 р/сут. Длительность комбинации: 2–4 нед. до наступления стабильного эффекта от СИОЗС, затем возможна постепенная отмена этифоксина.

Важно: этифоксин в основном не взаимодействует с СИОЗС, может потенцировать действие только антидепрессантов с седативным эффектом.

Терапия «прикрытия» в период титрации СИОЗС

-

Проблема: начало приема СИОЗС и период титрации дозы часто сопровождаются усилением тревоги, бессонницей, что приводит к низкой приверженности и отказу от лечения. Применение бензодиазепинов врачом-неврологом с этой целью затруднительно как по риску развития широкого спектра соматических и психических нежелательных явлений данной группы препаратов, так и организационно (из-за необходимости выписки на рецептурном бланке строгой отчетности № 148-1/у-88).

-

Решение: назначение этифоксина одновременно со стартом терапии СИОЗС.

-

Схема: прием этифоксина 50 мг 3 р/сут или по 100 мг 2 р/сут начинается в один день с СИОЗС, продолжается 2–4 нед. (до преодоления периода потенциального ухудшения и начала действия СИОЗС). Затем постепенно отменяется.

-

Преимущества:

позволяет избежать ухудшения состояния в критический период;

повышает приверженность пациента терапии СИОЗС;

обеспечивает плавный переход к эффективному лечению.

Оригинальный этифоксин (Стрезам®) — препарат выбора для невролога при необходимости назначения анксиолитика пациентам с хроническими неврологическими заболеваниями. Его благоприятный профиль переносимости (отсутствие седации, зависимости, синдрома отмены, ухудшения когнитивных функций, а также небольшой перечень лекарственных взаимодействий), эффективность и гибкость применения (монотерапия, адъювант к СИОЗС, терапия «прикрытия») делают его незаменимым в комплексном ведении пациентов с коморбидными тревожными расстройствами.

Заключение

Тревожные расстройства — не редкое осложнение, а практически обязательный компонент в клинической картине у пациентов с хронической неврологической патологией. Гиподиагностика ТР ухудшает прогноз как психического, так и неврологического состояния. Невролог должен быть вооружен знанием клинических «масок» тревоги, простыми скрининговыми инструментами и четким алгоритмом действий. Активное выявление и адекватное лечение ТР (с применением эффективных анксиолитиков с благоприятным профилем переносимости) — залог успешного ведения сложного неврологического пациента, улучшения его качества жизни и приверженности терапии. Добавление этифоксина к базовой терапии — патогенетически обоснованный шаг для улучшения общего исхода. Сотрудничество с психиатром необходимо в сложных и тяжелых случаях, но базовую помощь при легких и среднетяжелых ТР невролог способен оказать самостоятельно.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Акарачкова Елена Сергеевна — д.м.н., президент АНО «Международное общество «Стресс под контролем»; 115573, Россия, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 40; заместитель главного врача реабилитационного центра Rehaline (ООО «Альматек»); 143581, Россия, Московская обл., Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Лесная, д. 8; ORCID iD 0000-0002-7629-3773

Контактная информация: Акарачкова Елена Сергеевна, e-mail: nevrorus@mail.ru

Прозрачность финансовой деятельности: автор не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 19.08.2025.

Поступила после рецензирования 11.09.2025.

Принята в печать 30.09.2025.

ABOUT THE AUTHOR:

Elena S. Akarachkova — Dr. Sc. (Med.), President of Autonomous Non-commercial Organization «Stress under Control»; 40, Musa Dzhalil str., Moscow, 115573, Russian Federation; Deputy Chief Physician of Rehaline Rehabilitation Center (Almatec LLC); 8, Lesnaya str., Pavlovskaya Sloboda village, Istra District, Moscow Region, 143581, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-7629-3773

Contact information: Elena S. Akarachkova, e-mail: nevrorus@mail.ru

Financial Disclosure: the author has no a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interest.

Received 19.08.2025.

Revised 11.09.2025.

Accepted 30.09.2025.

1Общая характеристика лекарственного препарата Стрезам®. (Электронный ресурс.) URL: https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC (дата обращения: 01.08.2025).

2Клинические рекомендации. Посттравматическое стрессовое расстройство. 2023. (Электронный ресурс.) URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/753_1 (дата обращения: 01.08.2025).

3Клинические рекомендации. Генерализованное тревожное расстройство. 2024. (Электронный ресурс.) URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/457_3 (дата обращения: 01.08.2025).